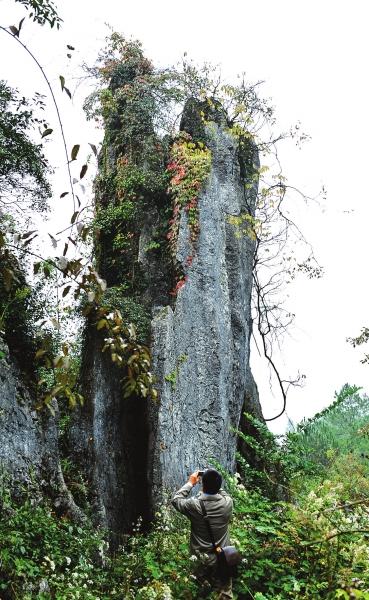

石林

啟教寺大佛

眾神

獨(dú)秀 本版圖片由任恒權(quán)提供

身居喧囂的城市,擁擠的人潮,難堪的交通。每每站在高聳林立的辦公大樓,透著玻璃遙望燈火交映的城市盡頭,猛然間,你是否也想“逃離”紛繁,滿心充滿對寧靜的憧憬和渴望。

嘗試一次別樣的鄉(xiāng)村之旅吧!親臨自然,心貼心,享受愜意時(shí)光。

前往武隆縣白云鄉(xiāng)之前,只知道S型的盤山公路之顛簸,有著無盡傳說與遐想,奇特的喀斯特地貌親臨其間,滿眼的“情”與“景”,勾起我無限興致,看來這注定是一趟回歸自然的旅程!

盤山公路 左搖右晃嗨起來

本著“上車睡覺,下車照相”的專業(yè)精神,車行駛在油亮亮的瀝青大道上,“昏昏欲睡”代替了行程中的“多樣言語”,睜開惺惺睡眼,卻是一番別樣風(fēng)光。

一覺醒來,已是行至烏江河畔、群山環(huán)抱腳下。心頭那小興奮兒勁再也按捺不住,烏江兩畔的秀麗風(fēng)光、一汪碧水,忍不住要夸一夸這烏江的“天生麗質(zhì)”。沿江而行,兩岸青山環(huán)抱,烏江儼然一條玉帶仰臥其中。沿江走完,開始盤山公路之旅,司機(jī)帶著我們開始左右搖晃嗨起來,沿途的風(fēng)景依然如此精致,出現(xiàn)的農(nóng)田,每一梯都銜接得恰到好處,關(guān)鍵是當(dāng)日半山云霧繚繞,制造出眾多美輪美奐的效果,朦朧中的美也如此動人,引得車上的我們,雖經(jīng)受著S型彎道的煎熬,也要非常鎮(zhèn)靜地?cái)[好Pose留下美好的瞬間,即使是焦距不準(zhǔn),也可以事后回味一下。忘了告訴你們沿途“悠閑”氣氛,帶著閑情逸致的貓、狗,圈養(yǎng)的豬、牛都光臨車道,對滿道飛馳的車輛視如無睹,唱著各自的小調(diào)往前踱步,以至于我們領(lǐng)略了司機(jī)高超的“老剎車”技術(shù)。

更讓人興奮的還在后面,司機(jī)在盤山公路上照樣加足馬力,越跑越歡,車上的我們,“舞蹈”姿勢自然是越發(fā)怪異,嗨得更起勁,在這頻繁的姿勢變換過程中向白云鄉(xiāng)進(jìn)軍。

白云啟教寺 千年寺廟藏鄉(xiāng)野

白云鄉(xiāng)有座啟教寺?在開始的旅途中我還真的不知道,特意拜訪了當(dāng)?shù)赜忻酿б赖茏訔钊蕶?quán)老人,從他那里我們才知道啟教寺位于海拔約1000米左右的白云山上,在該鄉(xiāng)紅色村楊叉槽組省道水(江)白(馬)線公路北側(cè)半山腰,有善男信女自建寬4米、長800米的泥石道路與主干道相接,因始建于唐朝的啟教寺寺廟而得名,歷史上廟宇占地面積3500平方米,現(xiàn)存占地面積300余平方米。

清晨十時(shí)許,一行人驅(qū)車沿著鄉(xiāng)間小道轉(zhuǎn)了不一會兒就到了啟教寺山腳下,踏著羊腸小道穿梭于山野之中,淡淡的泥土氣息沁人心脾。踏著旋轉(zhuǎn)而上的青石板,讓我的心一下子歸于寧靜,靜得只剩下同行者的呼吸聲,生怕一不小心撕裂了這張優(yōu)美畫卷。

推門而入,已然可見信徒朝拜的香火甚旺。寺廟按東西上下方位依山順勢而建,最高處為玉皇殿,最低為十三殿,普陀巖、土地、山王廟、獅子壩、念經(jīng)堂皆列其中。玉皇、王母、佛祖、千手觀音、送子娘娘、劉備、關(guān)羽、張飛、魯班、趙巧、十大閻羅等,雖系木雕泥塑,卻栩栩如生。每逢二月十九、六月十九、九月十九觀音會,貴州、涪陵、南川等地近2萬余人前來求佛保平安。藏在鄉(xiāng)野中的千年寺廟,盡管歲月更疊,歷史原貌不復(fù)存在,然而殘留下的斷壁殘?jiān)校闳匀豢梢院粑⒂|摸到沉淀的歷史文化底蘊(yùn)。

年過七旬老人 陪伴寺廟七十余載

關(guān)于啟教寺的來歷,當(dāng)?shù)亓鱾髦@樣一個傳說。唐朝年間,南川縣有個姓啟的大紳年近花甲才生了一個兒子。不料天有不測風(fēng)云,十歲的愛子突患疾病險(xiǎn)些一命歸西。一個衣著破爛的老叫化婆知情后,從懷中摸出一顆散發(fā)著臭氣的丸子放進(jìn)小少爺口中,不一會兒少爺就睜開眼滿院跑。為了還愿,啟老爺決定就將房子建在大朝,請來匠人做房,柱子立好大梁搭上后已是傍晩,第二天早上匠人去釘桷子,發(fā)現(xiàn)立好的柱搭好的梁已不翼而飛,掌墨師叫大家分頭去找,才發(fā)現(xiàn)在后來建啟教寺的地方,柱子和大梁仍照原樣向著東方立好的。啟老爺頓時(shí)悟到:面容慈祥和善的叫化婆一定是觀音菩薩,柱子和大梁是菩薩派來黃金大力士移到了該建的地方,啟老爺出重金修建了金碧輝煌、巍峨壯觀的寺廟,取名“白云山啟教寺”。

寺廟的旁邊,有一個未上閂的門,門上還掛著把鎖,證明里面有人,叫了聲,有人應(yīng)。院門開了,一位滿頭白發(fā)的老人出現(xiàn)在我們眼前。老人姓楊,今年70有余,笑盈盈的臉上皮膚光潔。他是皈依弟子,一行共7人,他已在這座寺廟守了20余年。

寺廟坐擁“九龍口”之美稱

相傳在很久以前,有個真命天子一心想再造一座新的皇城,每年都要到民間巡訪游玩。有一年微服私訪至武隆縣白云山啟教寺所在地,在白云山頂峰飽覽奇景,細(xì)數(shù)山脈,數(shù)來數(shù)去卻只有八條龍,數(shù)不出第九條龍來(山脈比代龍的稱號)。直到巡訪結(jié)束后回到皇城,才想起他自己就是一條龍(以前皇帝都稱龍?bào)w),恍然大悟后命人再次到訪白云山時(shí),那里已經(jīng)修起一座寺廟了,只能后悔自己當(dāng)時(shí)太糊涂。后來,當(dāng)?shù)厝司桶堰@個地方叫做“九龍口”,啟教寺也就座落在山脊的九條山口之上。行走觀賞之中,無論你轉(zhuǎn)身于哪個方向,都能遠(yuǎn)眺依勢環(huán)繞而出的山脊,呵護(hù)著飽經(jīng)滄桑的寺廟,讓人總有種說不清、道不明的味道。

延綿的石林 喀斯特地貌的神奇寵兒

帶著啟教寺的信仰,車輪繼續(xù)前行,偶爾可以聽到幾聲雞鳴犬吠,也不時(shí)地看見煙囪里冒出的裊裊炊煙。沿途偶遇的方塘,碧水蕩漾,清澈見底,不覺讓人聯(lián)想到朱熹的那句“半畝方塘一鑒開,天光云影共徘徊”。

又是盤旋而上,仰望山頂,沿途成片五彩繽紛的畫面映入眼簾,紅的、黃的、綠的……層疊相間、此起彼伏,叫不出名的樹木向著山頂延綿而去,演繹得如此天衣無縫,渾然天成!

行至白云石林,50多畝天然成片石林隱藏在灌木叢中,隨著山脈延伸而去,典型的喀斯特溶巖地貌。遠(yuǎn)處望去,整個石林形狀如原子彈爆炸后形成的蘑菇云,從平原地緩緩而上,各種姿態(tài)的石頭隨著地勢的變換而變化,奇石參差,峰巒千姿百態(tài),巧奪天工,有的獨(dú)立成景,有的縱橫交錯,連成一片,悠悠薄霧妖嬈其中,詭異、神秘,讓人充滿遐想……

踏進(jìn)石林之初,腳下踩著厚厚的落葉,多了一份別于其他石林的溫柔感。進(jìn)入便可見一頭向前奔跑卻掉轉(zhuǎn)頭驚恐地盯著對面一把巨大石扇和石海螺的健壯石獅。相傳有頭成精的雄獅到處襲擊人畜,群眾苦不甘言,卻無可奈何,恰逢活佛濟(jì)公云游至此,便求其除害,濟(jì)公用海螺仿母獅發(fā)情的聲音,引出雄獅,用扇子將正轉(zhuǎn)身逃跑的雄獅化作石獅,但知道獅子已成精,恐自己離去又復(fù)活,于是將扇子和海螺化成石扇、石海螺將其永遠(yuǎn)鎮(zhèn)住。

剛想邁步繼續(xù)前行,健壯的石獅旁,一蹲雙腳盤坐、雙手合攏、面帶微笑的南極仙翁目視著一個高達(dá)數(shù)丈、頂寬十?dāng)?shù)米、底部幾米的巨大倒立石,仿佛在爭比靜心、禪性;一對為躲避包辦婚姻的兩個年輕人,相守著愛情,逃到林中。因想著父母的養(yǎng)育之情,每天傍晚時(shí)分總是朝著家的方向祈禱、思念。盡收眼底之時(shí),不僅驚奇大自然渾厚的功力,也感嘆世人對不同生活信念的執(zhí)著追求!

順勢而上,讓同行者眼前一亮,大聲尖叫著——那不就是同心結(jié)嗎?千萬年的姻緣,為的就是那瞬間的觸碰和相濡以沫、心靈相通的美好時(shí)光,最終修得共枕眠。這也正是渴盼愛情降臨者的“純潔圣地”。

踏上山脊遠(yuǎn)眺,早就耳聞當(dāng)?shù)亓鱾髦@樣一句順口溜,“石鼓對石牌,干溝水不來。有人震得響,銀子加抬杠抬。”,講的就是此時(shí)眼中的轎子山,高達(dá)數(shù)丈的石牌、巨大的石鼓,因遠(yuǎn)看像一頂古代的轎子而得名,當(dāng)?shù)厝罕娰x予了神奇的含義。

環(huán)掃四周,使人驚嘆大自然的鬼斧神工,仙翁朝拜、夫妻山、同心結(jié)、轎子山……令人稱奇的是:就在這些石柱、石臺上,一些綠色植物在那兒生根、發(fā)芽,那生機(jī)蓬勃的綠樹、藤蔓或長于石林之巔,或立于石林之下,形成藤石交纏、山、樹、花交相輝映的自然奇觀,充分顯現(xiàn)了他們頑強(qiáng)的生命力。

暮色降臨,在這里,時(shí)光緩緩止住腳步。我們常常羨慕古人深居山野的閑情,身處喧囂的我們真想求一份淡然于寧靜,而往往不得。孔明曾言:非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠(yuǎn)。我們?nèi)粢诂F(xiàn)世繁華之中,求得內(nèi)心的淡然,要么走出壓力,走進(jìn)自然;要么摒除雜念,心外無物,于繁華中亦可求得一份淡然。

白云山中風(fēng)光秀麗,民風(fēng)淳樸,步步有經(jīng)典,處處皆是畫,是夢開始的地方,也是靜心安歇的地方!

習(xí)近平總書記關(guān)于安...

習(xí)近平總書記關(guān)于安... 武隆籍游客專屬福...

武隆籍游客專屬福... 2020重慶仙女山草原...

2020重慶仙女山草原... 到重慶武隆玩,這些...

到重慶武隆玩,這些...