“提起洞穴,常讓人聯想到黑暗、幽深、神秘等等。不過對地質學家來說,這洞穴絕對是個寶。洞穴當中往往藏有外界難得的地質信息,比如說在我國西南的重慶市,就有一個這樣的洞穴,叫芙蓉洞。”這是央視科教頻道《地理·中國》欄目有關芙蓉洞專題節目《洞穴奇觀》中的一段解說詞。而參與此次節目拍攝和講解工作的正是我校地理科學學院李廷勇副教授和他的學生們。

堅持,洞穴采樣5年如一日

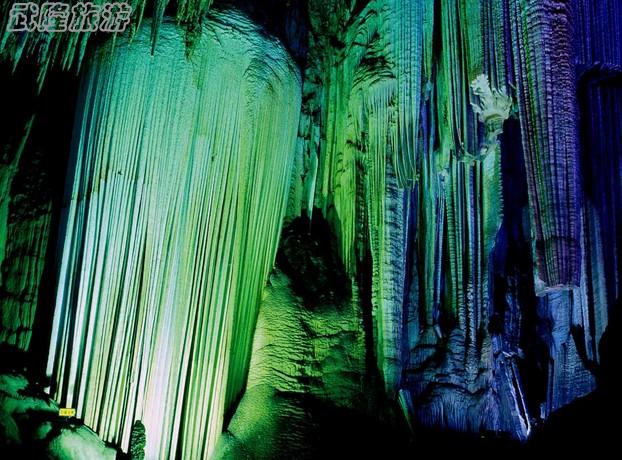

芙蓉洞位于重慶市東南170公里的武隆縣江口鎮,自從1993年發現之后,它就被地質科考專家喻為大、全、險、奇的洞穴科學博物館。通過對洞內眾多沉積物形成年代以及多種地球化學代用指標,以揭示古代氣候變化規律是李廷勇教授的眾多研究課題之一,為此李教授已經對重慶芙蓉洞進行了長達5年多的連續觀測研究工作

2010年11月7日,中央電視臺科教頻道以及武隆縣世界遺產管理委員會邀請李教授及他的學生團隊參與節目《洞穴奇觀》的拍攝和講解工作。

此行,李教授一行人帶領攝制組領略了洞內石筍,石瀑布,石管等嘆為觀止的巖溶景觀,并且潛入了位于2000多米長的芙蓉洞深處且沒有開發過的“野洞”——石膏花支洞,在歷經爬行前進,漆黑環境,陡崖峭壁,震后的深溝碎石以及高二氧化碳濃度等一系列困難之后,終于尋找到了石壁上“盛開”著石膏花。

“地質工作者進入洞穴有著明確的科學問題和研究任務,不僅沒有時間像游客一樣盡情欣賞鬼斧神工的自然景觀,連遇見石膏花這般奇跡的機會也并不多。”李教授說道。在每月一次的洞穴考察中,李教授及其三位研究生所做的就是重復洞穴采樣的工作:在經過仔細研究設置的八個觀測點采集滴水、池水樣本或是通過測定洞穴的溫濕度、二氧化碳濃度、風速等來監測洞穴環境。此外,還利用洞中許多的珍貴石筍標本,進行所含礦物質成分以及同位素的分析測試以了解古氣候的信息。

驚訝,研究團隊竟是3名女生

在錄制完《洞穴奇觀》節目,從石膏花支洞返回的途中,李教授和學生一行四人因為均背著重約20斤左右石筍標本落在了后面。“老師讓負重較輕的我走在前面,我們走著走著就由于野洞中漆黑的環境以及多變的岔洞找不到了回去的路,”研究生二年級的陳虹利回憶起當時的情景,還心有余悸,“當時已經走到沒路了,聽不到前方隊員的聲音,幸虧老師大聲呼叫,才確定了其他人所在的方向,重新找到了出去的道路。”

除了迷路,在洞穴進行考察采樣,經常還可能會遇到巖石墜落、迷路等各種危險。那么長期隨同李教授前往洞穴考察的3名研究生究竟是怎么樣身經百戰的呢?地質工作者是不是都是瘦小精干的男生呢?懷揣著好奇心,記者在李教授的辦公室里終于見到了她們,周福莉、陳虹利、彭玲莉3位第四紀地質學專業的女生。

3名女生跟隨李教授前往洞穴考察始于2009年。研究生二年級的周福莉回憶起第一次跟老師進洞前前還專門跑到超市買了個300毫升的水杯,穿上了厚厚的外套,后來在老師笑著的指點下才知道野外考察體力消耗大,要盡量減少自身的負擔,帶水杯不如直接帶礦泉水。此后,在每次出發前,李教授會根據實際情況為學生擬定詳細的物資清單,做好行前的準備工作。

第一次洞穴歸來,面對從洞中背出來的沉淀淀的石筍以及種類各異的水樣,3名女生不知該從何下手。李教授手把手地教導她們如何配溶液、洗瓶子、取樣、化學處理等;甚至連如何操作掃描儀,如何制表都是親手指點。

將自己多年來考察過數十個洞穴的經驗傳授給學生也是李教授的一項重要工作。在高差較大的地方行進時因為有很多碎石,因此行進時人與人之間的前后距離要保持在一米左右,防止走在前面的隊員碰落的石頭砸傷后面的隊員;在進入到岔洞時,為防止迷路要打箭頭做標記;在石頭較松動的區域要控制速度前進……3名女生對老師應對突發狀況的技巧如數家珍。“但洞穴內的危險難以一一預計,學生們更需要的是自己分析環境實地解決問題。”除了專業理論基礎知識過硬外,李教授要求她們不僅要能吃苦,體力好,更要做事負責、細心、嚴謹,懂的隨機應變,能在突發情況下巧妙化解危機。

“女生當男生用!”彭玲莉有過進洞背石筍的經歷,她打趣說道:“我們研究地質學的都要有能吃苦的覺悟。”

現在,經過多次野外考察的實際鍛煉,加以李教授的悉心教導,3名女生的野外探險能力得到了很大的提升,都已經能夠獨立進洞完成采樣和現場分析測試工作。和老師進洞后,兩兩分工分別采集水樣和測定洞穴環境,若恰逢李教授工作較多,3名學生就自己前往洞中進行為期兩天的采樣工作,并回實驗室完成數據分析和記錄的工作。

樂觀,地質工作并不可怕

每月至少一次前往洞穴的經歷在常人眼中雖然新奇,但重復采樣的工作卻是相當枯燥的。李教授笑著告訴我們,由于去芙蓉洞的頻率太高,那邊的老鄉看到他們都會打招呼說西南大學的“科學家們”又來了。

由于擔心采集樣本的行為讓游客產生誤會,往往得等到游客“人去樓空”的時候才能下手,視線之內就只剩下師徒4人,不免有時寂寞無聊。天生性格幽默的李教授總能在這樣的工作中找到樂趣。他笑稱自己一行人是質檢局的,在攀爬或匍匐中檢驗衣服和背包的質量,“300多元一個包,進洞前還是嶄新的,出洞時就可能變成幾根布條了。”

老師幽默的話語也感染了整個團隊。彭玲莉俏皮地說:“現在每次進沒有人的山洞,我們都會在洞穴里互相調侃開玩笑,吹吹牛皮,甚至可以唱歌,即使聲音大點,也不怕被其他人聽到。”

“我們探險但絕不冒險,洞穴考察并不可怕。”這是李教授說的最多一句話,他樂觀的心態也逐漸影響了3名學生。

陳虹利是位性格內向的女生,她的母親在看了央視播出的芙蓉洞專題節目《洞穴奇觀》后嚇了一跳,第一時間打電話前來問女兒怎么去參加這么危險的活動。陳虹利細心向父母解釋平時的采樣大都在已經開發過的洞穴進行,沒有什么危險性,而前往沒有開發過的“野洞”時,老師也總是第一個進去適應環境,確定安全后才準我們前進。

“別看野外工作挺辛苦的,其實它就像爬山,道路曲折坎坷,但沿途美麗的景色以及登上山頂一覽眾山小時的滿足,會讓人覺得再苦再累都是值得,這就是它的樂趣所在。”本科就讀外語系的陳虹利笑稱她已經喜歡上了洞穴考察的生活。

關于《羊角古鎮大莊...

關于《羊角古鎮大莊... 升級版“印象武隆...

升級版“印象武隆... 明星助陣斥資百萬 2...

明星助陣斥資百萬 2... 全球旅行商重慶聚首...

全球旅行商重慶聚首...