上一節:品羊角古老文化與美食珍品

月亮彎彎照華堂,女兒開言叫爹娘。

父母養兒空指望,如似南柯夢一場。

一尺五寸把兒養,移干就濕苦非常。

勞心費力成虛恍,枉自爹娘苦一場。

——《哭嫁》

第一次知道“哭嫁”,是看印象武隆的演出。數千人坐在偌大的山間劇場。剛開始還熱鬧歡笑,一到哭嫁,四周的女觀眾們都眼含熱淚抽泣。我自己也是哭得恨紙不夠用!(原諒我讀書少,第一次看歌詞時··沒讀懂“移干就濕”是神馬意思···%>_<% 我決定去買兩斤知音……補補腦。)

“哭嫁“是仡佬族的婚俗傳統。在武隆縣浩口村就有一處仡佬族村落,名:田家寨。王哥說今天要去的就是這里。

天下著濛濛細雨,山路的能見度極低。王哥只能慢慢地行駛。

“前面就是浩口村了!“王哥指著遠方的山坳說。

遠遠望去,浩口村如同籠罩在“仙氣”中。一團團云懶散地在它四周游蕩。

仡佬族美麗的服裝

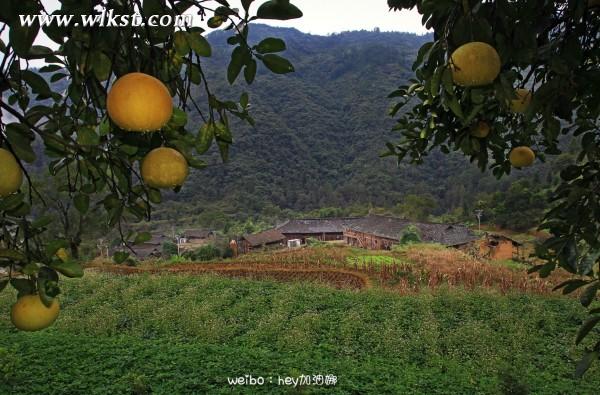

田家寨四面環山,十幾戶人家依山而居,這里山巒起伏,郁郁蔥蔥。田家寨仡佬族同胞的祖先,原居住于貴州黔北高原一帶,明末清初時,被當作“蠻子”遭受官府追趕出來,歷經躲殺、苦難后才逐漸在此安定落業,重建家園。

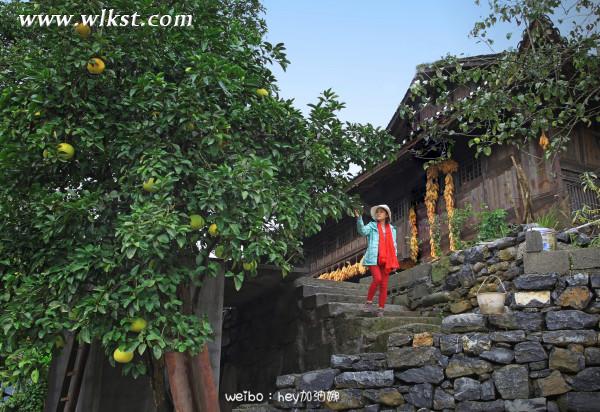

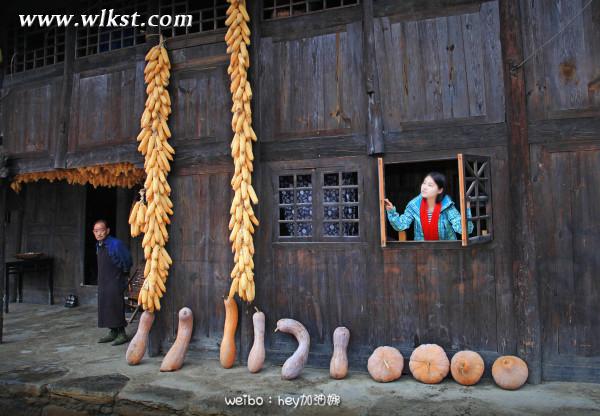

一進寨子便被滿院的色彩所吸引。火紅的辣椒,金黃的玉米串兒,綠油油的柚子樹。一副秋收的熱鬧場景。

老奶奶在屋前苞玉米,我加入她們。

“以前我們都要做蠟染,我們仡佬族的蠟染黑好看哦!”奶奶笑著對我說。

明代時仡佬族女人們便已掌握了以絲麻、棉線按不同比例配合在一起紡織的混紡技術。在清代逐漸出現了專業染坊和染技高超的染技師。當時已掌握了用棉、絲、麻、毛等不同織物配料方法和數十種染水的調制方法。而且掌握了如何依據染水色度,確定染布量等技巧。

聽著老奶奶講著她們曾經的故事,仿佛回到了小時候。在院子里,搬長小凳子,一邊聽著竹林里風穿過的聲音,一邊聽老人們講著他們的故事。

“以前我們的長輩也喜歡給我們講仡佬族的故事和歷史,但那個時候我們小,都不喜歡聽,現在想聽都聽不到了哦!”老奶奶一 邊說著一邊嘆氣。

每位長者都是族群(民族/家族)歷史的活百科,族群的故事靠著本族人的口口相傳一點點累積傳承。年幼的我們總是拒絕聽那些老掉牙的故事,但當我們長大,想追溯是什么造就了而今的我們時,那些故事和歷史就與逝去的長者們一起被掩埋在泥土塵埃里。

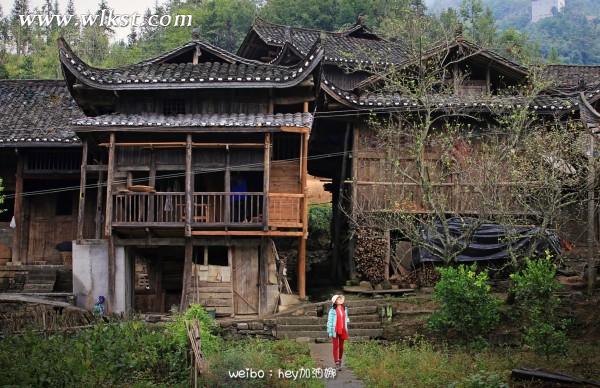

仡佬族房屋木椽陶瓦,木柱涼廊。翹角屋檐顯得別致典雅。房屋一角為吊腳樓,樓下是一片竹林。

因為離市集較遠,他們的三餐飲食均為自給自足。

自家種的南瓜,自家養的豬,山間接的礦泉水,林間拾的柴火,大大的鐵鍋和蒸飯的木桶。

若和我一般大的朋友們,看見農家灶臺也會喚起童年記憶吧:每次回老家,最喜歡大人們把玉米紅薯放在灶里,然后我們趴在灶前睜大眼睛等待它們烤熟。

大姐(房屋主人)給我們準備了“天然綠色餐”。從不吃肥肉的我居然連吃了好幾塊!老臘肉肥而不膩,入口即是一陣香氣四溢。

“都是我們自家養的豬,沒喂過肥料的!”大姐招呼我們多吃~~

油茶是仡佬族的一大特色,它與西藏的酥油茶完全不一樣。山間野茶用油煎炒后加水煮沸,晾干后用木瓢背反復揉成漿狀,稱“茶羹”,再加油煎羹,添水煮沸,加雞蛋、鹽,花椒調味。油茶被仡佬族視為待客佳品。

“我們釀的梅子酒也很好喝!你們喝點嘛!”大姐一邊說著,一邊起身給我們打酒。

因為我從來不喝酒,只呡了一下口。

寨子后山上的楊梅,泡入白酒中,時間一長,楊梅果酒色澤紅潤泛光。酒散發濃濃的酸甜氣味,入口后更是馥郁清香,分外的甘甜清冽,無剌人刮喉之感。

“之前重慶市里過來耍的客人很喜歡喝我家這個酒,吃晚飯的時候喝了好多,然后半夜起來 又打了些來喝!”大姐一邊幫我們倒酒一邊說。

因為田家寨打造仡佬族旅游村,時常有重慶游客來這里玩。厭倦了城市喧囂的他們,只有回到最原始的地方才能好好宣泄一番吧!偶爾來個楊梅酒買醉,也是個不錯的忘憂方式!

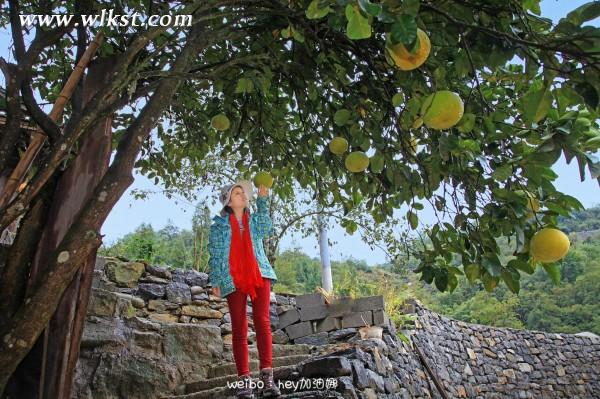

吃完午飯,大姐熱情地給我們摘柚子吃。雨水淋過的柚子還滴著水珠,晶瑩剔透~~柚子樹沒有打理,任其生長,居然也能碩果累累。

“平時都自己留著吃,我們也吃不完!來人來客大家喜歡吃摘就是了!”見我們不好意思摘,大姐樂呵呵的說著。

在農家,最擔心上廁所的問題~~同齡孩紙們都知道,每次回老家最害怕就是上廁所。兩塊石頭墊起的廁所,旁邊還有豬窺看。一到夏天蒼蠅蚊子滿屁股飛,而一旦上廁所,又水花四濺···正因如此,小時候每次回老家都打死不上廁所。來田家寨之前,我已做好了憋壞腎的準備了,但去了才知道一切準備都是多余的~~因為寨子房屋統一修復,內部的廁所和臥室都已布置得干凈明亮。

因為喜歡蠟染的窗簾布,便叫王哥幫我拍照。老爺爺見我們拍得熱鬧也過來看。于是鏡頭便定格在這一瞬間

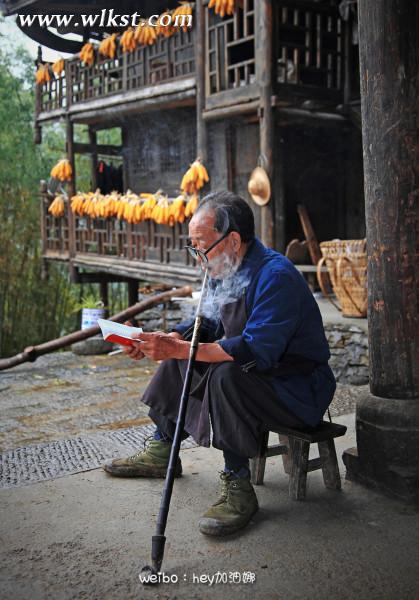

午后,老爺爺坐在院里抽旱煙,看黃歷。他說每天沒事都會拿出來看看,看看何時過年,盼著兒女們回來團聚。當我們背井離鄉工作,留在老家的父母爺爺奶奶都是這樣,每天翻一遍日歷,等著新年家人團聚的到來吧!

老爺爺說仡佬族除了新年很重要,每年農歷三月三也是一個大節日。那天,全寨子的人都會去祭樹,以回報樹木對祖輩的恩情。

作為靠山吃山,靠水吃水的仡佬族祖先們,山間的一草一木都是自然的饋贈,以幫助他們建立自己的族群。

每年三月三,寨里會提前選出有威望的領頭人籌備祭樹。從農歷二月底起,連續七個晚上,領頭人要半夜打著燈籠火把到寨前大樹下,用祖先聽的懂的仡佬話,喊老祖宗快回來過三月三。并請祖宗保佑五谷豐登,興旺發達,萬事如意。禱畢,在大樹腳燃三拄香,點九支燭,燒錢紙,磕了頭,才從樹下回家。

就在我們快離開村子時,一位老奶奶拿著炒好的南瓜籽送給我們。她褶皺的手里握著滿滿一把。

“帶點這個吃!你們在外面吃不到的!”奶奶笑著說,遞給我們。南瓜籽還留著剛炒出來的余熱。

在仡佬族村落里,不管哪一家來了客人,全村的人都以禮相待,并熱情地拿出美食分享。與我們每次回家,面對冰冷的高樓大廈和從未有過一句話交談的鄰居相比,田家寨里才是鄰里間最美好的狀態吧!

聽說田家寨不遠處有一個叫落心古寨的地方,那是一處典型的仡佬民居。告別田家寨后,我們便趕往那里。

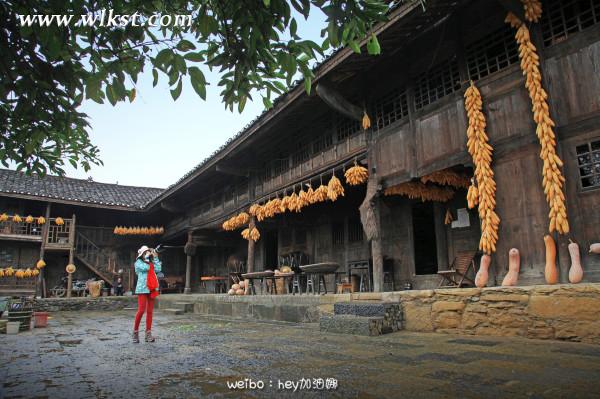

古寨位于武隆縣浩口鄉落心村的黃家坪,是一座四合院。此院由落心堂旺族—汪氏家族建于清康熙年間,已有兩百多年歷史。

汪氏是當時的鄉紳,與官府衙門結交甚厚,方圓百里的名門望族。當時汪氏老太公80壽,貴州遵義府正安州事郎成謨為其題匾,彭水、務川縣令紛紛前來賀壽。該寨正屋還懸有當時官人們所題匾額。此寨極富建筑藝術,方顯當時仡佬先民的聰明才智,正屋偏屋、橫梁大柱等排列布局獨俱一格,窗花檐龍雕刻栩栩如生,對研究仡佬民俗和風水學都有很大的價值。

“被偷的就是這個窗戶!”大姐(房主人)指著窗戶說。

就在前不久一個晚上,院里的四扇窗戶被人盜走——那些刻著精致雕花的清代木窗。

宅子是大姐前幾年從汪氏后代手里買來的。雖不是自家老宅,但說到木窗被盜的事情,大姐依然免不了傷感。“那幾扇窗戶是雕得最好看的了!”大姐一 邊望著窗戶一邊說。

據說,當年宅子里有許多雕刻字畫,但清朝鴉片盛行,汪老太公的后人嗜毒成癮,將屋中之前的東西都賣掉了。只留下一些無法搬走買賣的物品。此刻才知道清朝時期,鴉片波及范圍如此廣。這個隱于山林間的安詳老宅也未能幸免。終于體會到林則徐先生的用心良苦。

錯誤的事物終將消亡。 時過境遷,后輩們在這靜謐的山林間,繼續生活勞作。

數架飛機在仙女山最...

數架飛機在仙女山最... 百機成功挑戰穿越天...

百機成功挑戰穿越天... 重慶航模飛行基地落...

重慶航模飛行基地落... 武隆又有大動作 世...

武隆又有大動作 世...