3月25日,我們去武隆縣。早上說是7點半集合上車,結果快8點才開車。4輛大巴,夠浩蕩。進休息站休息時,被Y看見,把本來在4號車上的我拉上了3號車,而同時3號車卻有3位男士嫌擠,跑去了比較空的2號車。這下把導游攪得有點小暈,專門為清點人數而停車10分鐘。有點小罪過哈。只是想不明白,清點人數好像不需要停車的哈。^^

武隆是個好地方,距重慶市區128公里。武隆設治,始于武德二年(公元619年),據史料載:“以邑界武龍山為名”。因山“逶迤如龍,下有空洞,即武龍山也”。明洪武十三年(公元1380年),因與廣西省一縣同名,故改“龍”為“隆”,寓興旺發達之意,更名武隆縣,相沿至今。

武隆風景名勝則相當豐富:仙女山、天坑三橋、龍水峽地縫、芙蓉洞、芙蓉江等等。可惜的是,我們時間不夠,只能去天坑三橋。得到游客中心換環保大巴。

天坑三橋也叫“天生生橋”,以“天龍橋”、“青龍橋”、“黑龍橋”三座雄壯恢弘氣勢磅礴的“石拱橋”稱奇于世。這是大自然的杰作,非人力可及,可不就是“天生”的嘛。^^

下到天坑,得乘電梯。

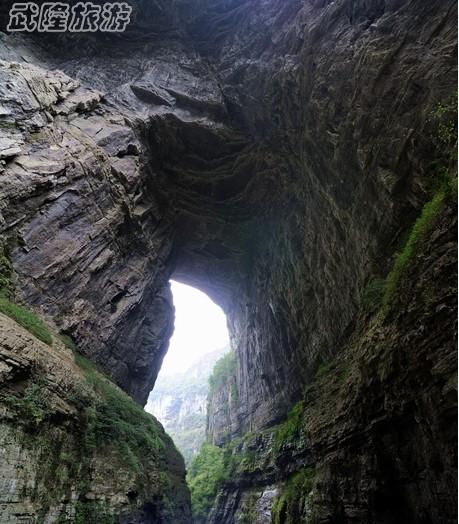

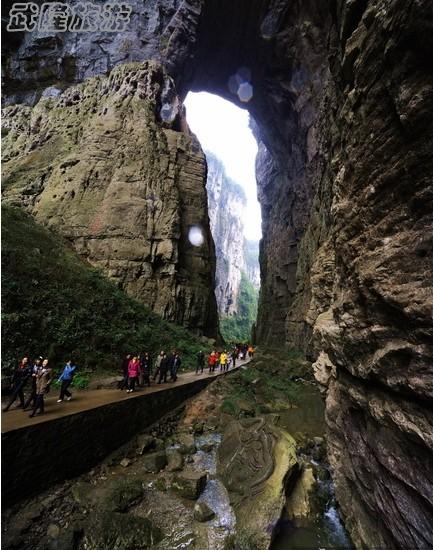

此處為“天龍天坑”。震撼不是一點點。趕緊換廣角。相對于人類而言,什么渺小啊、微不足道啊……在此有了深刻的具體的感性認識哈。

正忙不迭地拍,魚兒的手機卻響了,領導有任務來,那一頭電話卻打不通,這可慘了。魚兒一向認為,賞景也需一心一意心無旁鶩才好。這心里有了惦記的事兒,這景能只是淺淺地賞,這照只能是胡胡地拍。其間還得動不動地掏出手機,重撥、重撥、再重撥。這自然又更加加慢了魚兒的腳步,被與J一起的G看不過,“我來幫你背包吧”。要知道,黃山后半截的包也是他幫魚兒背的呢,真的很感謝他,大大減輕了魚兒的“負擔”。

“天龍橋”,為羊水河峽谷上的第一座天生橋,又名“頭道橋”,橋高235米,橋厚150米,平均拱橋高度96米。天龍橋橋下有兩個穿洞,左(南)側的穿洞稱為“迷魂洞”,洞底高出右(北)側穿洞120米。

在第一眼看見“迷魂洞”,我和J同時感到缺少了點什么,于是魚兒自告奮勇當回“道具”,在路上走了一遍一遍又一遍,順便也為有同樣需要的色友們服務一把哈。^^

在天龍橋下有“天福官驛”,是張藝謀《滿城盡帶黃金甲》的拍攝地。

站在這里,想象一下,成隊的黑衣人從幾乎垂直的巖壁上攀索飛身而下,那感受,無以言表。

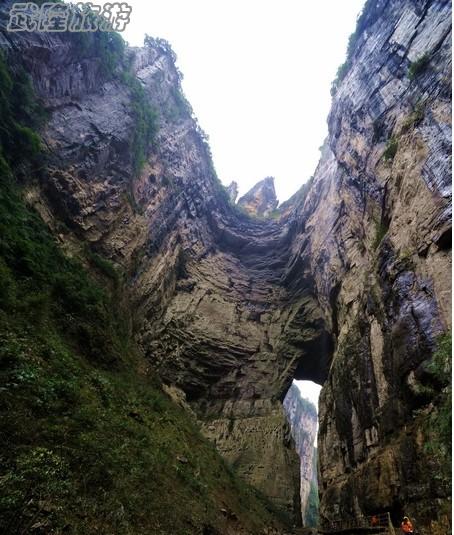

“青龍橋”,為羊水河峽谷上的第二座天生橋,又名“中龍橋”,因雨后飛瀑自橋面傾瀉成霧,日照成彩虹,似青龍扶搖直上而得名。橋面高度為281米,是三座天生橋中最高者,平均拱孔高度103米。

這一段,有“天水”自巖壁向下傾注,如瓢潑大雨般。魚兒是小心了再小心,結果還是不夠——鏡頭濺上了水滴。讓魚兒很是不安“怎么辦呀?”,有說“吹一下”的,有說“用鏡頭紙擦”的,有說“晾干”的……讓魚兒無所適從。終于J發話了,“什么都別做”,他說,“如果擦的話,鏡頭上會花一片的”。

過了青龍橋,有“神鷹天坑”,似神鷹盤距洞頂。

“黑龍橋”,為羊水河峽谷上位置最下游的天生橋,因其拱洞幽深暗黑,似有一條黑龍蜿蜒于洞頂而得名。橋面高223米,平均拱孔高116米,橋面寬達193米,為三橋中寬度最大者。

我們一撥人以色友居多,自然走不快,時不常地還會你拍我我等你一下的。這下,本來說好14:10上車的,結果拍不夠走不快,臨了緊趕慢趕快15:00才上車。當然有人有意見,特別是晚上要趕機的人。好在遲到的是六七人,怨氣不至于太集中哈。但檢討的態度是必須的哦。

到重慶武隆玩,這些...

到重慶武隆玩,這些... 真正的南國牧原!仙...

真正的南國牧原!仙... 成都妹子帶你探秘重...

成都妹子帶你探秘重... 武隆逃離城市計劃

武隆逃離城市計劃