我國是一個擁有悠久農耕文明史的國家,廣袤的國土上遍布著眾多形態各異、風情各異、歷史悠久的傳統村落。傳統村落是在長期的農耕文明傳承過程中逐步形成的,凝結著歷史的記憶,反映著文明的進步。

在我縣平橋鎮就有這么一個傳統村落——紅隆村。經歷過多年的風雨滄桑和時代的變遷,紅隆村依然較完整地保持著原有村落的風貌民俗和鄉土人情,體現了一種人與自然和諧相處的文化精髓和空間記憶。

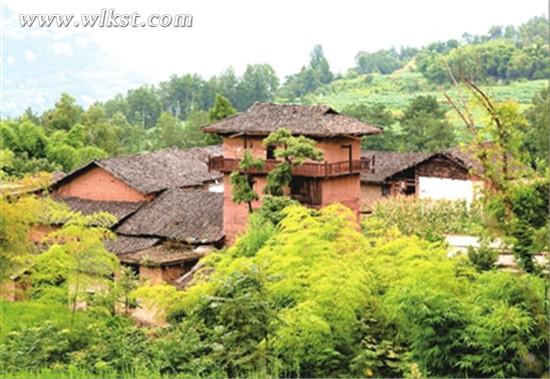

綠意悠悠的上大屋基院子。

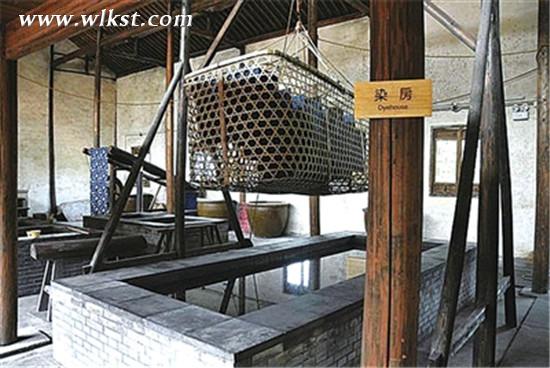

處處透露著傳統味道的染布坊。

傳統建筑 古韻悠悠

近日,記者經過一路奔波來到紅隆村,立即被這里優美的環境與古樸的建筑風格所吸引。

一眼望去,整個村莊坐落在青山綠水之中。村落里的建筑由于血緣關系以及防御等原因形成以四合院、小聚落組合為主散點分布,院落四周是層層疊疊的荷田,甚是美觀。

村落的建筑風格散發著厚重的歷史氣息。整個村子主要由長青安、紙房、崖頭、上大屋基、下大屋基五個院子構成。其結構大多是前院后房,院墻都是塊石砌成,房屋墻壁基本上都是傳統的青磚、土磚、塊石或夯土壘成,屋頂都是木梁黑瓦,窗戶大多是木頭雕成。有的房屋是四合院結構,有的房屋中間建有天井,有的建有閣樓。村里人說,這些都是上百年的老房子,至今仍然十分牢固,并且冬暖夏涼,住著十分舒適。

目前村里還完好地保存了寨門、碉樓、神廟、“節孝牌坊”等古遺址。全村一共有十八處古寨門,兩座碉樓,是咸豐時期村民自發組織修建,主要用來抵御土匪的入侵。必要時,當地保長會組織民團防守,以保老百姓平安地生活。

所謂的“節孝牌坊”,相傳是在清朝時,村民郎周氏早年喪夫,誓死不嫁,守節供老,因此感動了民眾,上奏朝庭,由皇帝欽賜修建“節孝牌坊”一座,垂裕后昆。

保護傳統 沿襲文明

紅隆村民風淳樸,至今還保留著薅秧號子、玩獅舞龍、染布技藝、養蠶術、玩獅舞龍等多種傳統的風俗及記憶。

在當地老鄉的帶領下,記者找到了幾位傳統文化的傳承人。

薅秧號子的傳承人張文淵今年83歲,他告訴記者,薅秧號子歷史悠久,是勞動人民在薅秧時節,為了振奮精神、解愁悶苦而編造的山歌。山歌一共有30幾首,曲目保存完好。老人閑暇之余,會把山歌傳授給同村或者鄰村的人年輕人,目前已經教會30余人,為薅秧號子的傳承打下堅實的群眾基礎。

紅隆村染布技術距今已有100多年的歷史。據傳承人王如國介紹,村里的染布技術主要是把白色棉布和麻布染成青色和藍色,其它的顏色加工成床單或者是被套的印花。上世紀八九十年代,染布坊的生意特別好,幾乎全縣布藝染織品都出于此,村民們也掙了不少錢。當時染布坊的工人們每天都可以領到80元的工錢,村里還用多余的錢修了電站、開了面坊、碾坊等,染布坊儼然成了整個村的經濟支柱。

現如今,村民仍進行傳統的農耕活動,用黃牛、木犁耕田。他們仍保留傳統的生活方式,用木刨、墨斗手工制作家具,用風簸、揚鏟、籮筐、簸箕、篩子清理谷物,用彩線、布料縫制鞋墊衣服,用土壇腌制咸菜,用土灶做飯,用木水桶、木甑、木盆生活。時間仿佛在這里停滯了,一派世外桃源景象。

平橋鎮政府十分注重紅隆村傳統文化的保護和傳承,薅秧號子、染布技藝、舞龍文化已被成功申報為市級非物質文化保護遺產,目前正著手將紅隆村申報為市級傳統村落。

門票預訂

門票預訂 武隆景區微信

武隆景區微信 武隆景區抖音

武隆景區抖音

武隆籍游客專屬福...

武隆籍游客專屬福... 2020重慶仙女山草原...

2020重慶仙女山草原... 到重慶武隆玩,這些...

到重慶武隆玩,這些... 真正的南國牧原!仙...

真正的南國牧原!仙...